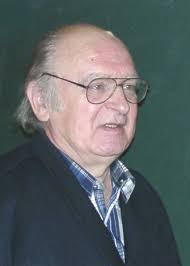

Не стало ещё одного нобелевского лауреата 2003 года (совсем недавно умер П. Мэнсфилд) — на 89 году скончался  физик Алексей Алексеевич Абрикосов.

физик Алексей Алексеевич Абрикосов.

В возрасте 19 лет он сдал «теорминимум» Л.Д. Ландау. Окончив физфак МГУ, под руководством Ландау написал кандидатскую. Затем работал в Институте физпроблем и в 27 лет защитил докторскую (по квантовой электродинамике). В 65—88 гг. — в Институте теорфизики им. Ландау (академик с 1987 г.). В 1991 г. эмигрировал в США.

Приведу часть моей заметки о нобелистах 2003 г., опубликованной в ХиЖ (2004, № 1):

Нобелевские премии 2003 года

Физика

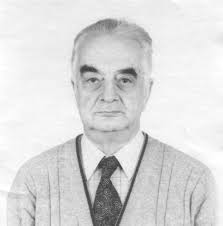

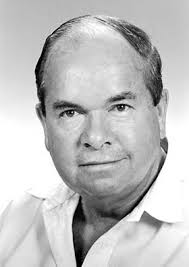

Лауреатами стали патриарх отечественной физики академик Виталий Лазаревич Гинзбург (ему 87 лет) из Физического института им. П.Н. Лебедева РАН и академик Алексей Алексеевич Абрикосов, который теперь трудится в Аргоннской национальной лаборатории (США) за работы полувековой давности по теории сверхпроводимости, а также англо-американский физик Энтони Леггет из Иллинойского университета, в 70-е годы теоретически объяснивший сверхтекучесть гелия-3.

Изучение сверхпроводимости имеет уже почти столетнюю историю, и многие ее исследователи были отмечены высшими наградами. В 1911 году этот эффект открыл на ртути голландец Х. Камерлинг-Оннес. В 30-е годы немецкие физики В. Мейснер и Р. Оксенфельд установили, что слабое магнитное поле не проникает внутрь сверхпроводящего образца, поскольку на его поверхности возникает незатухающий ток, магнитное поле от которого компенсирует внешнее поле (эффект Мейснера). А их соотечественники, эмигрировавшие в Англию, братья Г. и Ф. Лондоны разработали феноменологическую теорию сверхпроводимости.

знаменитая книга, вызвавшая потрясение в культурной сфере.

знаменитая книга, вызвавшая потрясение в культурной сфере. …Три ночи читала я это удивительное литературное исследование. На своем веку мне довелось прочесть немало детективов, и могу поклясться, что сюжет книги достоин пера

…Три ночи читала я это удивительное литературное исследование. На своем веку мне довелось прочесть немало детективов, и могу поклясться, что сюжет книги достоин пера