Вышло уже 4-е издание книги «ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ, ДВИЖЕНИЕ. Исторические основы теории относительности» известного российского математика, историка науки,

Вышло уже 4-е издание книги «ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ, ДВИЖЕНИЕ. Исторические основы теории относительности» известного российского математика, историка науки, общественного деятеля Александра Васильевича Васильева (1853—1929). А первое её издание увидело свет в Петрограде почти век назад — в 1923 г.

Он учился в Санкт-Петербургском университете, слушал в Берлине лекции Вейерштрасса и Кронекера, а в Париже — Эрмита. Стал приват-доцентом в Казанском университете, там же с 1887 г. — профессором. Занимался матанализом и теорией функций, организацией математического образования. С 90-х годов широко изучал и пропагандировал геометрические идеи Лобачевского, участвовал в издании его трудов, написал его биографию.

В 1906 г. в связи с избранием в Государственный Совет Васильев переехал в Петербург. Преподавал в университете, на Бестужевских курсах и в педагогическом институте. С 1913 по 1915 год под его редакцией выходил сборник «Новые идеи в математике». В 1921 году по его инициативе было воссоздано Петроградское математическое общество, председателем которого он был до своего переезда в Москву в 1923 году.

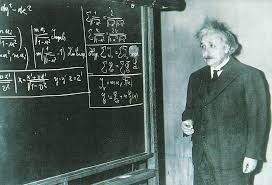

В небольшой книге «ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ, ДВИЖЕНИЕ…» Васильев в первых трёх главах рассматривает, начиная с античных времён, развитие тех идей, что подготовили почву для создания ТО, а заключительные главы посвящены СТО, ОТО и их философскому значению. Книга интересна прежде всего тем, что отражает взгляды современника — описывает восприятие научным миром ТО вскоре после её появления, когда были живы многие активные участники событий, а сама теория ещё не успела превратиться в догму.

Показана путаница, царившая в тот период в некоторых важных вопросах, в результате которой начальное требование постоянства скорости света, то есть инвариантности нулевого интервала (изотропного конуса), незаметно подменили на более сильное — инвариантности ненулевого интервала, что привело к неправильному виду преобразований. Возникли парадоксы, и Васильев ставил вопрос (с. 96): «…Не имеем ли мы дела с парадоксальностью только мнимою, не происходит ли эта парадоксальность от ограниченности нашего воззрения на мир, обусловленного ограниченностью нашей психофизиологической организации?» Видимо, он полагал, что для принятия теории Эйнштейна потребуется изменение психофизиологии физиков.

По убеждению Васильева, наука есть самое высокое творение человеческой мысли и движет её вперёд не принуждение, а «свободная любовь к научной истине и благородное соревнование». Наверное, в 19 веке так оно и было.

статью в International Journal of Astrobiology: «

статью в International Journal of Astrobiology: «