После попытки приложить симметрии правильных многогранников (Платоновых тел) в теории элементарных частиц (моя статья в ХиЖ, 2006, № 6: <Платоновы> или <ПлатЭлЧаст>) мне пришли в голову некоторые идеи о возможной связи этих тел со строением нашей планеты, о чём написал в статье «Два этюда о строении Земли» (ХиЖ, 2008, № 7).

ПЕРВЫЙ ЭТЮД касался того давно замеченного геологами факта, что в рельефе Земли (расположении горных хребтов) вроде бы проявляет себя симметрия додекаэдра (на рис. он в центре). Я предположил, что к ней мог привести процесс, аналогичный образованию так называемых ячеек Бенара, когда в нагреваемом на сковороде слое масла образуются конвективные ячейки в виде шестиугольных призм. Значит, на плоскости образуются шестиугольники.

А теперь представим сферическую сковороду, покрытую слоем масла (забудем про тяготение). Замостить сферу правильными шестиугольниками нельзя (по теореме Эйлера), а вот пятиугольниками можно. Моя гипотеза: в жидкой горячей протопланете образовались гигантские конвективные ячейки, при остывании которых и возник тот додекаэдрический (из пятиугольников) каркас, о котором говорили геологи.

ВТОРОЙ ЭТЮД — о причинах наблюдаемого распределения материков и океанов. Как в 50-х годах заметил известный советский геолог Б.Л.Личков, в первом приближении оно может быть описано симметрией октаэдра: если его соседние грани пометить двумя цветами, то океанам будут отвечать грани одного цвета, а материкам — другого. Важно, что из всех правильных многогранников так — «шахматно» — раскрасить грани можно лишь в случае октаэдра. Впишем октаэдр в сферу и спроектируем его рёбра из центра сферы на её поверхность. Получим граф, который, как я предполагаю, определяет узловые линии колебаний шара (границы выпуклостей и вогнутостей). Короче говоря, общий рельеф планеты — это её застывшее колебание.

Подробнее — см. статью на этом сайте: <Земля>.

==========================================================

ДОПОЛНЕНИЕ к Первому этюду от 11.12.16.

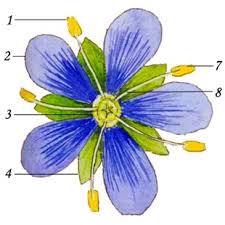

А теперь новая мысль, не вошедшая в статью. Как известно, в растительном и животном царствах распространена симметрия пятого порядка (некристаллографическая), и этот факт — одна из загадок природы. Вспоминая наш ЭТЮД ПЕРВЫЙ, можно предположить, что там имеет место аналогичный процесс, нарушающий непрерывную симметрию сферы и приводящий к дискретной симметрии додекаэдра. После чего, скажем, при образовании цветков с пятью  лепестками, возникший додекаэдр искажается в размерах (пятиугольные грани вытягиваются), а затем «схлопывается», так что нижняя и верхняя грани сближаются, а пять нижних и пять верхних боковых граней преобразуются в две пятилучевые звезды — венчик и чашечку (синие и зелёные лепестки).

лепестками, возникший додекаэдр искажается в размерах (пятиугольные грани вытягиваются), а затем «схлопывается», так что нижняя и верхняя грани сближаются, а пять нижних и пять верхних боковых граней преобразуются в две пятилучевые звезды — венчик и чашечку (синие и зелёные лепестки).

читателя в зрелом возрасте, что изменила сферу его активных интересов. Но со мной произошло именно так: до его «Игры…» шекспировской проблемой я никоим образом не занимался, да и почти ничего не знал о ней.

читателя в зрелом возрасте, что изменила сферу его активных интересов. Но со мной произошло именно так: до его «Игры…» шекспировской проблемой я никоим образом не занимался, да и почти ничего не знал о ней.