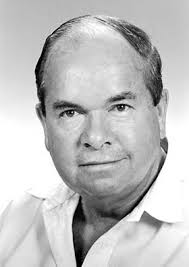

Не стало ещё одного нобелевского лауреата 2003 года (совсем недавно умер П. Мэнсфилд) — на 89 году скончался  физик Алексей Алексеевич Абрикосов.

физик Алексей Алексеевич Абрикосов.

В возрасте 19 лет он сдал «теорминимум» Л.Д. Ландау. Окончив физфак МГУ, под руководством Ландау написал кандидатскую. Затем работал в Институте физпроблем и в 27 лет защитил докторскую (по квантовой электродинамике). В 65—88 гг. — в Институте теорфизики им. Ландау (академик с 1987 г.). В 1991 г. эмигрировал в США.

Приведу часть моей заметки о нобелистах 2003 г., опубликованной в ХиЖ (2004, № 1):

Нобелевские премии 2003 года

Физика

Лауреатами стали патриарх отечественной физики академик Виталий Лазаревич Гинзбург (ему 87 лет) из Физического института им. П.Н. Лебедева РАН и академик Алексей Алексеевич Абрикосов, который теперь трудится в Аргоннской национальной лаборатории (США) за работы полувековой давности по теории сверхпроводимости, а также англо-американский физик Энтони Леггет из Иллинойского университета, в 70-е годы теоретически объяснивший сверхтекучесть гелия-3.

Изучение сверхпроводимости имеет уже почти столетнюю историю, и многие ее исследователи были отмечены высшими наградами. В 1911 году этот эффект открыл на ртути голландец Х. Камерлинг-Оннес. В 30-е годы немецкие физики В. Мейснер и Р. Оксенфельд установили, что слабое магнитное поле не проникает внутрь сверхпроводящего образца, поскольку на его поверхности возникает незатухающий ток, магнитное поле от которого компенсирует внешнее поле (эффект Мейснера). А их соотечественники, эмигрировавшие в Англию, братья Г. и Ф. Лондоны разработали феноменологическую теорию сверхпроводимости.

Если увеличивать напряженность внешнего магнитного поля, то при достижении ею некоторого порогового значения эффект нулевого сопротивления пропадает, и по тому, как это происходит, все сверхпроводники делят на два рода. В материалах 1-го рода (ртуть, свинец, алюминий) восстановление сопротивления идет через промежуточное состояние, при котором в образце чередуются сверхпроводящие и уже утратившие это свойство участки. Развив теорию Лондонов, В.Л. Гинзбург и Л.Д. Ландау получили уравнение, описывающее такой процесс. А в материалы 2-го рода (ниобий, сплавы, керамики) внешнее магнитное поле проникает по-иному: в них возникают вихри — нити, вокруг которых вращаются электроны; их появление предсказал и объяснил А.А. Абрикосов (вихри Абрикосова). При усилении поля плотность вихрей растет, и они начинают формировать в образце упорядоченную решетку.

После сенсационного открытия высокотемпературной сверхпроводимости в 1986 году эта область науки все время оставалась в центре внимания. Она уже имеет выходы в практику, скажем, сверхпроводящие магниты используют в ускорителях заряженных частиц и в медицинских ЯМР-томографах.

Сверхтекучесть гелия-4 при охлаждении его до 2,17K обнаружил П.Л .Капица в 1938 году, а объяснил Л.Д. Ландау. Аналогичный эффект на гелии-3, но уже при милликельвиновских температурах, открыли в 1972 году американцы Д. Ли, Р. Ричадсон и Д. Ошерофф, и вскоре Леггет объяснил его. Он основывался на теории сверхпроводимости Дж. Бардина, Л. Купера и Дж. Шриффера, согласно которой электроны с противоположно направленными спинами спариваются, и эти пары (их называют куперовскими) образуют квантовую жидкость — бозе-эйнштейновский конденсат. Атомы 4He представляют собой бозоны, и, значит, они способны собираться на нижнем энергетическом уровне, тоже образуя такой конденсат, что и обеспечивает сверхтекучесть. А вот атомы 3He — фермионы, и потому их механизм сверхтекучести, по Леггету, другой: сначала они образуют пары (подобные куперовским), которые уже бозоны, а те дают конденсат.

Нужно отметить, что большой вклад в изучение этих явлений внесли многие советские физики, например Н.Н. Боголюбов, И.Я. Померанчук, Л.П. Горьков, И.М. Халатников, Л.П. Питаевский.