Уже давно собирался выпустить книгу, содержащую мои наиболее важные статьи из тех, что опубликованы в ХиЖ, а также изданную в 2000 г. брошюру и некоторые другие материалы. Но это требовало значительной подготовительной работы, за которую никак не мог взяться, — откладывал её на потом.

Тем временем нагрянула «корона», и я по возрасту оказался в группе риска — memento mori. А поскольку мне бы очень не хотелось покинуть этот мир, так и не осчастливив человечество сборником своих текстов, то я наконец приступил к делу. И так удачно получилось, что тираж книги «О ТАЙНЕ МИРА — ПУСТЬ ХОТЯ БЫ ЛЕПЕТ» (эта фраза принадлежит Иоганну Вольфгангу фон Гёте, и она стала названием одной из моих статей) поспел к Новому году. Вроде как новогодний подарок.

Теперь о самой книге. Наверно, многие будут разочарованы: в ней нет ничего сверх того, что выставлено на моём сайте. Но, думаю, будучи собраны в печатном издании под одной обложкой, мои опусы произведут более цельное и сильное впечатление. В любом случае, книга есть нечто качественно иное по сравнению с набором файлов.

Все статьи в ней можно разделить на две группы. Первая — научно-популярные, освещающие, осмысливающие какие-то проблемы биологии, физики, математики и других наук. Вторая — мои собственные научные гипотезы, опровергающие устоявшиеся представления о строении молекулы ДНК, о преобразовании Лоренца, об интерпретации квантовой механики… Так что, — с долей шутки — «эта штука будет посильнее «Фауста» Гёте» (как отозвался в 1931 г. Иосиф Сталин о книге Максима Горького).

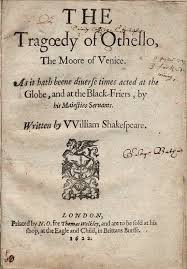

BENJAMIN JONSON (c. 1640)

BENJAMIN JONSON (c. 1640) она появилась лишь в 1622 г. Это одна из самых известных и востребованных театром на протяжении веков пьес Шекспира. Ей посвящена большая литература, причём споры о разных её аспектах продолжаются — ещё Пушкин вопрошал: «

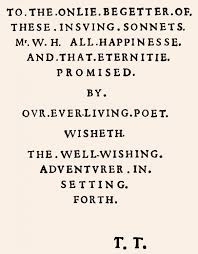

она появилась лишь в 1622 г. Это одна из самых известных и востребованных театром на протяжении веков пьес Шекспира. Ей посвящена большая литература, причём споры о разных её аспектах продолжаются — ещё Пушкин вопрошал: « Большое внимание уделил анализу имён героев: именно в них, как оказалось, заключена информация о прототипах основных персонажей. Выявились отсылки к пьесам Бена Джонсона — два драматурга внимательно следили за творчеством друг друга и вели со сцены диалог, понятный только для посвящённых.

Большое внимание уделил анализу имён героев: именно в них, как оказалось, заключена информация о прототипах основных персонажей. Выявились отсылки к пьесам Бена Джонсона — два драматурга внимательно следили за творчеством друг друга и вели со сцены диалог, понятный только для посвящённых.