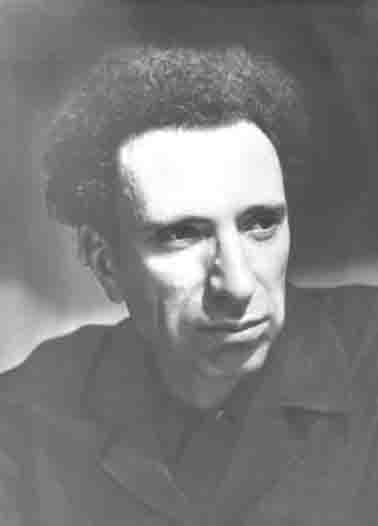

На 92-м году жизни скончалась профессор МГЛУ им. Мориса Тореза, переводчик и шекспировед Марина Дмитриевна Литвинова. Я уже много раз писал о её вкладе в решение шекспировского вопроса (чтобы увидеть эти записи, нужно слева в поле Поиск ввести «Литвинова«), об её оригинальной версии, активным сторонником которой я стал. Она выдвинула и обосновала очень естественное предположение: два известных кандидата на авторство — Фрэнсис Бэкон и граф Рэтленд — творили вместе, ибо первый был воспитателем второго.

К сожалению, её книга «Оправдание Шекспира« (2008) не переведена на английский, и потому её взгляды плохо известны на Западе. Ну а у нас в стране официальное академическое шекспироведение считало её возмутителем спокойствия, еретиком, подрывающим фундамент славной стратфордианской традиции. Да, вместе с И.М. Гилиловым Литвинова в последние десятилетия была флагманом отечественного антистратфордианства.

В своей книге «Шекспир: лица и маски« (2018) я старался в меру своих сил развивать подход этих двух выдающихся исследователей. Пусть эта книга будет моей данью памяти Марины Дмитриевны.

Четыре года назад М.Д. Литвинова дала большое интервью издательству АСТ, в котором подробно рассказала о своём пути к Шекспиру <https://ast.ru/news/vozvrashchenie_k_shekspiru/>

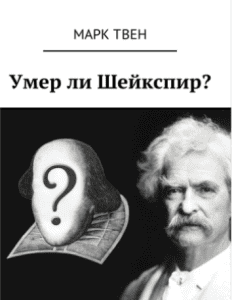

и эту книгу — the Kindle book (

и эту книгу — the Kindle book ( `Shake-Speare`: Soul Mates»

`Shake-Speare`: Soul Mates» интересную статью

интересную статью

Книга представляет, по существу, первый полный (без купюр, а даже с расшифровкой в самом тексте неясных сегодня мест и имён) перевод… выполненный с учётом исторических особенностей данного авторского текста и сопровождаемый аналитически обоснованной (впервые) интерпретацией её реального событийного содержания. К тексту перевода приложен подробный комментарий…

Книга представляет, по существу, первый полный (без купюр, а даже с расшифровкой в самом тексте неясных сегодня мест и имён) перевод… выполненный с учётом исторических особенностей данного авторского текста и сопровождаемый аналитически обоснованной (впервые) интерпретацией её реального событийного содержания. К тексту перевода приложен подробный комментарий…