В последние десятилетия прошлого века, ещё в доинтернетовскую эпоху, выходило очень много научных журналов, но авторы из разных стран, которые выдвигали необычные, еретические идеи, испытывали трудности с их публикацией. И тут большую помощь им (и науке тоже) оказывали научно-популярные журналы, которые печатали подобные материалы. У нас это, прежде всего, «Техника-молодёжи», «Знание-сила», «Химия и жизнь» (в последнем под рубриками «Гипотезы» и «Размышления» публиковался и я). А 1978 г. начал выходить международный рецензируемый журнал (4-5 номеров в год):

SPECULATIONS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

SPECULATIONS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

«An international journal devoted to speculative papers in the physical, mathematical, biological and engineering sciences». Его организовал Western Australian Institute of Technology. Он продержался до 1999 г. и в какие-то годы поступал в ГПНТБ, где я его просматривал.

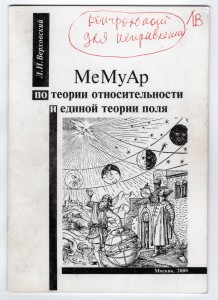

В начале 90-х у нас, как грибы после дождя, стали появляться новые издания, например «Гипотеза. Независимый научный журнал» (учредитель и главред В.Я. Хуторский), «Еретик» (фонд «Потенциал»), но существовали они, видимо, недолго. В тот же период увидело свет огромное количество изданных за свой счёт брошюр — авторы наконец получили возможность достаточно полно изложить и обнародовать свои любимые теории. (В 2000 г. я тоже издал брошюру по физике.)

Ну а потом начал распространяться Интернет, и теперь проблема публикации текстов (научных, художественных — любых) исчезла. Понятно, что средний их уровень упал, но зато уже ничто не препятствует появлению действительно интересных работ. Только вот беда: встречаются они всё реже и реже — «деталантизация».