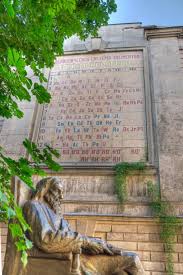

Выдающийся немецкий математик и педагог Феликс Клейн (1849—1925) в 1872 г. при вступлении в должность профессора университета в Эрлангене прочёл лекцию, получившую название «Эрлангенской программы». На мой взгляд, именно изложенная в ней Клейном  классификация разных геометрий (раскрывающая их иерархию) может служить тем общим принципом, который позволит понять наличие в природе разных типов взаимодействий. Об этом я писал во второй главе своей брошюры (2000): <Мемуар по относительности и единой теории поля>.

классификация разных геометрий (раскрывающая их иерархию) может служить тем общим принципом, который позволит понять наличие в природе разных типов взаимодействий. Об этом я писал во второй главе своей брошюры (2000): <Мемуар по относительности и единой теории поля>.

Сам Клейн очень интересовался физикой, но его возможности применить свою геометрическую концепцию к ней были ограничены. Во-первых, в его время физика ещё была недостаточно развита для большого синтеза (о некоторых типах взаимодействий даже не знали). А во-вторых, он основывался на СТО с её неверной группой преобразований, что создавало ему непреодолимое препятствие для прорыва.

Вообще, именно Феликс Клейн в наибольшей степени повлиял на моё математическое развитие. В прошлом году я изложил важную гипотезу, которая развивает подход этого провидца, — см. мою статью «Истинная геометрия природы»: <ГеометПрирод>.

В 1975 г. вышла маленькая (112 стр.) монография нашего историка физики проф. Владимира Павловича Визгина «ЭРЛАНГЕНСКАЯ ПРОГРАММА» И ФИЗИКА (М.: Наука). Я к ней часто обращался, так что мой личный экземпляр уже изрядно истрепался. И вот URSS выпустило второе издание, исправленное и дополненное (М.: ЛЕНАНД, 2019). Вижу, что добавились предисловие и список литературы, появившейся после выхода первого изд.; в основном же тексте я изменений не обнаружил.

В 1975 г. вышла маленькая (112 стр.) монография нашего историка физики проф. Владимира Павловича Визгина «ЭРЛАНГЕНСКАЯ ПРОГРАММА» И ФИЗИКА (М.: Наука). Я к ней часто обращался, так что мой личный экземпляр уже изрядно истрепался. И вот URSS выпустило второе издание, исправленное и дополненное (М.: ЛЕНАНД, 2019). Вижу, что добавились предисловие и список литературы, появившейся после выхода первого изд.; в основном же тексте я изменений не обнаружил.

интересную статью

интересную статью