Феофан Платонович Шипулинский (1876—1942) — журналист и переводчик, киновед, драматург и актёр. С 1898 г. участвовал в рабочем движении, был меньшевиком, подвергался репрессиям. С 1919 г. работал в советской кинематографии, преподавал историю кино и психологию в Госкиношколе. Автор одного из первых трудов по истории западного кино («История кино», т. 1, 1933). Дал психологическое объяснение явлению, лежащему в основе кино и создающему иллюзию непрерывного движения на экране (стробоскопический эффект).

Феофан Платонович Шипулинский (1876—1942) — журналист и переводчик, киновед, драматург и актёр. С 1898 г. участвовал в рабочем движении, был меньшевиком, подвергался репрессиям. С 1919 г. работал в советской кинематографии, преподавал историю кино и психологию в Госкиношколе. Автор одного из первых трудов по истории западного кино («История кино», т. 1, 1933). Дал психологическое объяснение явлению, лежащему в основе кино и создающему иллюзию непрерывного движения на экране (стробоскопический эффект).

По его сценариям были поставлены несколько агитфильмов. Как актёр снялся (немое кино) в «В дни борьбы» (1920) и в знаменитом фильме «Праздник святого Йоргена» режиссёра Я. Протазанова (1930 — немой фильм, 1935 — озвученный).

Активно интересовался шекспировским вопросом, публиковал статьи о нём в «Вестнике театра». В 20—21 гг. в этом журнале шла полемика Шипулинского со стратфордианцем Э.М. Бескиным (1877-1940): <ПолемикаШипулБеск>.

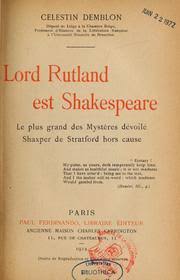

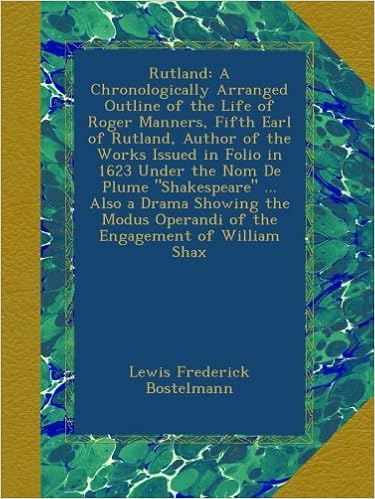

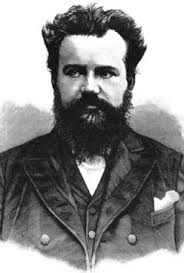

В 1924 увидела свет небольшая книга Шипулинского «Шекспир — Ретлэнд. Трехвековая конспиративная тайна истории», где популярно излагалась концепция бельгийского политика и литератора Селестена Демблона о том, что драматические произведения Шекспира принадлежат перу графа Рэтленда.

После выхода в 1997 г. труда Ильи Гилилова, вдохнувшего новую жизнь в рэтлендианскую версию, работу Шипулинского у нас переиздали, и теперь она широко известна.

С

С