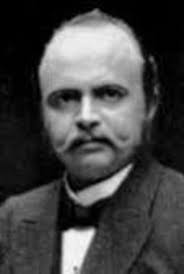

Немецкий эмбриолог Ганс Дриш (1867—1941) в 90-х годах XIX в. сделал важное открытие: проводя опыты на яйцах морских ежей, он обнаружил, что при разделении простым встряхиванием двух бластомеров (клеток, получившихся при первом делении яйцеклетки) из каждого формировался целый организм. То есть, говоря современным языком, происходит целесообразная регуляция, перепрограммирование развития. Дриш сформулировал принцип эквифинальности: процесс может приводить к одинаковым конечным формам, несмотря на резкие отклонения от нормального его хода. Ну а главный закон, который управляет развитием: судьба части есть функция её положения в целом.

Немецкий эмбриолог Ганс Дриш (1867—1941) в 90-х годах XIX в. сделал важное открытие: проводя опыты на яйцах морских ежей, он обнаружил, что при разделении простым встряхиванием двух бластомеров (клеток, получившихся при первом делении яйцеклетки) из каждого формировался целый организм. То есть, говоря современным языком, происходит целесообразная регуляция, перепрограммирование развития. Дриш сформулировал принцип эквифинальности: процесс может приводить к одинаковым конечным формам, несмотря на резкие отклонения от нормального его хода. Ну а главный закон, который управляет развитием: судьба части есть функция её положения в целом.

Дриш пришёл к выводам, что свойства организмов не сводятся к сумме свойств их частей, и поставил вопросы о природе целостности живых систем, о механизмах взаимодействия и взаимовлияния частей и целого. Поиски ответов на них стимулировали возникновение новых наук (кибернетики, теории систем) со своими специфическим понятиями, но у Дриша их ещё не было. Таинственные факторы, управляющие развитием, он назвал энтелехией, а всю свою систему взглядов, противостоящую господствовавшему в его время механицизму, — витализмом. (В начале XIX в. немецкий естествоиспытатель Готфрид Тревиранус ввел термин «vis vitalis» — жизненная сила, обозначающий нематериальное начало жизни; тогда же появилось название направления –

витализм.)

В 1905 г. Ганс Дриш издал свою книгу «Der Vitalismus als Geschichte und als Lehre» (Витализм. Его

история и система), а в 1915 г. увидел свет выполненный А.Г. Гурвичем русский перевод. Он был переиздан в 2007-м (М.: ЛКИ), и я отозвался на данное событие статьёй «Это страшное слово «энтелехия», опубликованной в ХиЖ (2008, № 4): <Дриш>.