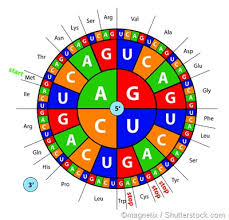

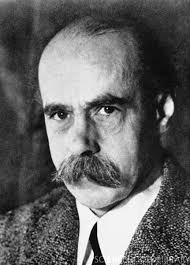

После открытия структуры ДНК главной проблемой стало выяснить, как информация, закодированная в последовательности нуклеотидов ДНК, определяет строение белков. Теперь мы знаем, что центральную роль тут играют транспортные РНК (тРНК). Одним из тех, кто, работая в лаборатории Пола Замечника, внёс значительный вклад в их открытие и выяснение их функций был американский биохимик Малон Хогланд (1921—2009).

После открытия структуры ДНК главной проблемой стало выяснить, как информация, закодированная в последовательности нуклеотидов ДНК, определяет строение белков. Теперь мы знаем, что центральную роль тут играют транспортные РНК (тРНК). Одним из тех, кто, работая в лаборатории Пола Замечника, внёс значительный вклад в их открытие и выяснение их функций был американский биохимик Малон Хогланд (1921—2009).

Он родился в Бостоне, учился в Гарварде, затем трудился в Главном госпитале Бостона лаборантом клинической биохимии. Проведя два года в Дании, вернулся в Alma Mater —в Гарвардский университет, где с 60-го занимал должность профессора бактериологии и иммунологии.

Его основные достижения:

- 1956 — Открыл механизм активации аминокислот транспортными РНК на первых этапах биосинтеза белка.

- 1957 — Впервые описал ферменты аминоацил-тРНК-синтетазы.

- Изучил локализацию различных РНК в клетке, в частности, транспортных РНК в цитоплазме.

Хогланд много внимания уделял популяризации науки. В 98-м вышла его книга “The Way Life Works: The Science Lover’s Illustrated Guide to How Life Grows, Develops and Reproduces, and Gets Along”.

Статья с его воспоминаниями об исследованиях 56—57 гг. напечатана в «Nature» (2004, т.431, с. 249), а мой её перевод в ХиЖ (2008, № 12): <Хогланд>. В ней много интересных сведений о состоянии проблемы биосинтеза белка в то время — и прозрения, и заблуждения. В качестве дополнения я кратко рассказал об отношениях между работами Хогланда и идеями Фрэнсиса Крика, а также об их личных контактах (по книге Крика «Безумный поиск»).