Приобрёл бумажный 5-й номер «Иностранной литературы». Это тематический выпуск: «И СНОВА БАРД… К 400- летию со дня смерти Шекспира» (на сайте «Журнальный зал» он будет выставлен, наверное, ещё не скоро — там и 4-го номера пока нет). Содержание можно посмотреть: <ИЛ-2016-5>.

летию со дня смерти Шекспира» (на сайте «Журнальный зал» он будет выставлен, наверное, ещё не скоро — там и 4-го номера пока нет). Содержание можно посмотреть: <ИЛ-2016-5>.

Один из материалов выпуска:

Дмитрий Иванов. Портрет господина У. Х.

Эссе (с. 200—206)

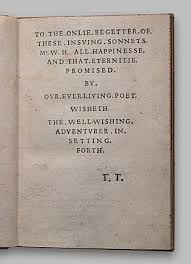

Статья посвящена Посвящению шекспировских сонетов (извините за каламбур). Этот необычный по форме и плохо понятный по содержанию текст уже четыре века волнует воображение читателей «Сонетов». Один из самых спорных вопросов — кто был Mr. W.H., которому адресовано послание? Тут выдвинуто много гипотез. Автор эссе в основном говорит о недавнем предположении американца Джеффри Кэвени, который полагает, что Mr. W.H. — человек из окружения издателя «Сонетов» Томаса Торпа, а именно, Уильям Хоум (William Holme, его инициалы W.H.), бывший тоже издателем (и земляком Торпа). Кэвени думает, что сонеты Шекспира находились у Хоума «в портфеле» и перешли после его смерти в 1607 г. во владение Торпа, который два года спустя их издал.

Статья посвящена Посвящению шекспировских сонетов (извините за каламбур). Этот необычный по форме и плохо понятный по содержанию текст уже четыре века волнует воображение читателей «Сонетов». Один из самых спорных вопросов — кто был Mr. W.H., которому адресовано послание? Тут выдвинуто много гипотез. Автор эссе в основном говорит о недавнем предположении американца Джеффри Кэвени, который полагает, что Mr. W.H. — человек из окружения издателя «Сонетов» Томаса Торпа, а именно, Уильям Хоум (William Holme, его инициалы W.H.), бывший тоже издателем (и земляком Торпа). Кэвени думает, что сонеты Шекспира находились у Хоума «в портфеле» и перешли после его смерти в 1607 г. во владение Торпа, который два года спустя их издал.

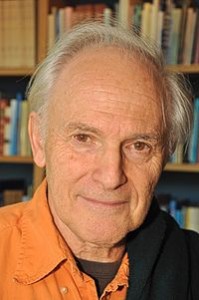

Ведущий британский шекспировед-ортодокс Стэнли Уэллс сказал, что это «лучшая на сегодняшний день» гипотеза, но мы не разделяем его мнение. А считаем, что ключ к этой «шифровке» лежит в рэтлендианской версии авторства сонетов. Свои размышления и догадки я изложил в статье «Шекспировы сонеты: загадка Посвящения», опубликованной в ХиЖ (2009, № 5): <Посвящение>.