Уже несколько десятилетий пытаются выяснить электрические свойства одиночной молекулы ДНК, но исследователи нередко получают противоречивые результаты. Видимо, на её проводимость влияют многие тонкие факторы, которые трудно контролировать, и потому проблема сложна с экспериментальной точки зрения.

Не раз я касался этой темы в рубрике «Новости науки» в ХиЖ, например писал о работах профессора Жаклин Бартон из Калтеха. Ещё в 1993 г. ею был зафиксирован перенос электронов на несколько десятков ангстрем вдоль цепи (в пределах двух витков спирали), а в 1999 г. – на 200 ангстрем (шести витков), затем ещё больше, и она сделала вывод: ДНК может служить «электрическим проводом».

А в недавней статье других американских авторов показано, что обратимый переход конформации ДНК из В-формы (в которой она обычно пребывает внутри клетки) в А-форму вызывает резкое, на порядок, и тоже обратимое изменение проводимости, причём, вопреки ожиданию, у А-формы она оказалась выше: <А-форма.В-форма>. В общем, исследования продолжаются.

В- и А-формы ДНК

С другой стороны, в 70—80-е годы широко обсуждали проблему поиска и синтеза высокотемпературных сверхпроводников. На роль возможных кандидатов выдвигали самые разные атомно-молекулярные структуры. В 1964 г. У. Литтл из Стэнфорда предположил, что возможны органические сверхпроводники (ОСП); это направление стали интенсивно развивать и в нашей стране (В.Л. Гинзбург, Д.А. Киржниц и многие другие). Читать далее

юриста, политика, литератора, большое внимание уделявшего шекспировской проблеме. Он в основном критиковал общепринятую догму об авторстве актёра и ростовщика из Стратфорда (то есть Шакспера), не выдвигая альтернативную кандидатуру. А его главная заслуга в том, что он, опираясь и на исследования коллег-правоведов, подробно рассмотрел освещение в шекспировских произведениях вопросов, связанных с юриспруденцией. И пришёл к такому выводу: познания автора в этой сложной области, изобилующей разными тонкостями, были столь глубоки и обширны, что исключают знакомство с ней извне — то был профессионал высокого уровня.

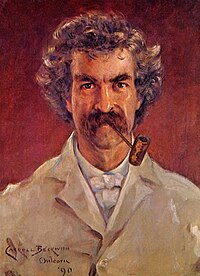

юриста, политика, литератора, большое внимание уделявшего шекспировской проблеме. Он в основном критиковал общепринятую догму об авторстве актёра и ростовщика из Стратфорда (то есть Шакспера), не выдвигая альтернативную кандидатуру. А его главная заслуга в том, что он, опираясь и на исследования коллег-правоведов, подробно рассмотрел освещение в шекспировских произведениях вопросов, связанных с юриспруденцией. И пришёл к такому выводу: познания автора в этой сложной области, изобилующей разными тонкостями, были столь глубоки и обширны, что исключают знакомство с ней извне — то был профессионал высокого уровня. Марк Твен (слева его портрет работы Джеймса Беквита) прочитал книгу Гринвуда и, ссылаясь на её положения, цитируя её, сочинил свой памфлет (опубликован в 1909 г.), высмеивающий усилия стратфордианцев сконструировать хоть сколько-нибудь приемлемую для них биографию Шакспера. По мнению Твена, их версии строятся на произвольных, ничем не подтверждённых предположениях — всех этих «suppositions» and «maybes» and «perhapses» and «doubtlesses»… (а ведь подобные и всё более подробные биографии Шакспера продолжают с завидным постоянством издаваться и в наши дни). Писатель относился к ним примерно так же, как к гигантской фигуре бронтозавра (в Музее натуральной истории), сотворённой на основе девяти найденных косточек: nine bones and six hundred barrels of plaster of par

Марк Твен (слева его портрет работы Джеймса Беквита) прочитал книгу Гринвуда и, ссылаясь на её положения, цитируя её, сочинил свой памфлет (опубликован в 1909 г.), высмеивающий усилия стратфордианцев сконструировать хоть сколько-нибудь приемлемую для них биографию Шакспера. По мнению Твена, их версии строятся на произвольных, ничем не подтверждённых предположениях — всех этих «suppositions» and «maybes» and «perhapses» and «doubtlesses»… (а ведь подобные и всё более подробные биографии Шакспера продолжают с завидным постоянством издаваться и в наши дни). Писатель относился к ним примерно так же, как к гигантской фигуре бронтозавра (в Музее натуральной истории), сотворённой на основе девяти найденных косточек: nine bones and six hundred barrels of plaster of par